Les hommes de terre – print

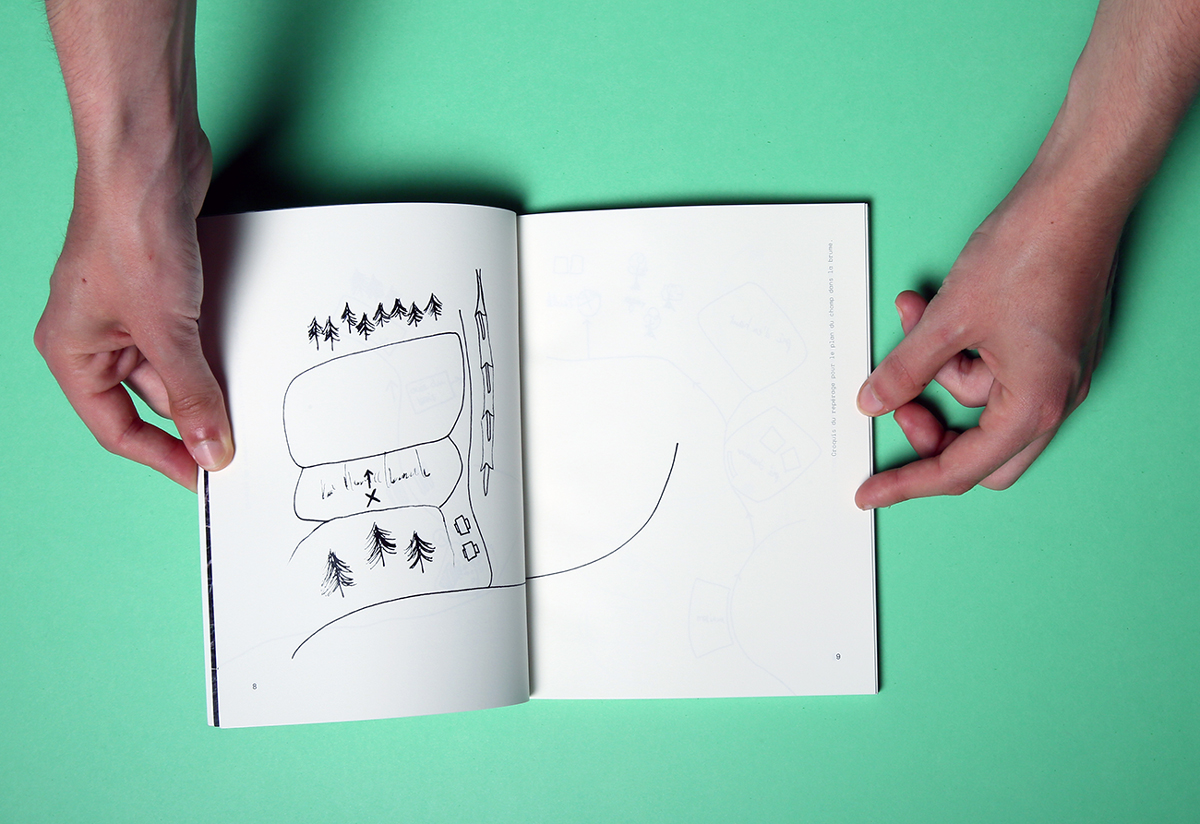

Édition 14 cm x 19 cm, 94 pages, couverture sérigraphiée, vernis sélectif

« Je parle la langue du silence. Celle qui traverse les montagnes, court dans le vent. La langue de la pluie qui tombe sur la terre et coule dans les rivières. Je parle avec mes pieds. Mes pieds qui marchent. Je suis la voix des vivants parmi le fourmillement du monde. Un simple sédiment. Une énième couche solide de l’histoire du temps. Comment mes paroles laisseraient-elles parler sans moi le monde sans parole?1 C’est une quête obstinée, à la zone limitrophe des terres habitées où l’on affronte l’opacité des signes, l’irréductibilité des choses, l’ombre des actes. On se fait l’interprète du silence et de l’invisible. On fait attention aux détails. On tourne autour des choses, on remplit le vide. On creuse alors des trous entre le monde des vivants et celui des morts, entre le ciel et la terre, entre la terre et sous la terre, entre le profane et le sacré. Car les hommes de terre n’ont ni église, ni temple, ni idole. Les hommes de terre ont seulement leur terre. A genoux, à plat ventre, nous nous confions à elle. L’écho de nos voix fait vibrer le sol. Les mots se cognent contre les pierres, se nichent dans les creux, filent en rafales à la surface. Au rythme des prières, la fréquence même de la terre change, s’accorde. C’est en cela que nous sommes exaucés. Et l’on sent alors, aux tréfonds de l’âme qu’on est vraiment chez soi. Tout le temps, tout le temps. Mais la bête revient toujours. Elle nous guette entre les nappes de brouillard. Elle nous transperce déjà de part en part. Il faut se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue du langage. Laisser la bête déplier ses griffes à l’intérieur de l’esprit. L’homme de terre n’est plus alors une impulsion fugitive dans la forêt. Il devient un véritable univers en mouvement. Il accepte ce monde de terreur et ses mystères à la lisière des arbres. Il observe ces ombres pour que se crée la vigilance. Il exorcise l’enceinte de brouillard et ce qui se trouve au-delà ».